4つの産地で

VINEYARDヴィンヤードについて

高畠の4つの産地

高畠町は、ワイナリーの所在地である「糠野目地区」、「二井宿地区」、「高畠地区」、「屋代地区」、「亀岡地区」、「和田地区」の6つの地区に分かれています。

その中でもぶどうの栽培を行っているのが、「高畠」「屋代」「亀岡」「和田」の4地区。

盆地の中に3つの谷間があるという複雑な地形よって、それぞれの気候や土壌に違いがあります。

高畠ワイナリーでは、昔からぶどうづくりに携わっている“ぶどう農家”の経験を活かし、1991年に高畠ワインぶどう部会を発足し、当初27名の契約農家と共にワイン醸造用欧州系品種の栽培に取り掛かりました。

現在 では63軒、19.2㌶(和田地区19軒、亀岡地区12軒、高畠地区13軒、屋代地区14軒、その他5軒※2024現在)の農家より、ぶどうの供給を受けワインを醸造しています。

MAPヴィンヤードマップ

亀岡地区

【立地】

ワイナリーに一番近い地区で、水田の広がる立地の中にぶどう畑が点在。

【土壌】

一部シルト質(微砂:粘土と同様の性質も持つ)。

【気候】

高畠の栽培地の中では、標高は220mと一番低く、年間を通じて温暖な気候。

【主な栽培品種】

シャルドネ、メルロー、マスカット・ベーリーAが中心でシャルドネの収穫は一番早い地区。

またこの地区には、自社圃場もあり、有機栽培デラウェアを栽培しています。

契約農家 マスカット・ベーリーA

自社圃場 有機栽培デラウェア

屋代地区

【立地】

ワイナリーから北北東に位置し、南陽市に隣接、山間部分の水捌けの良い場所を利用したぶどう畑が多い。

【土壌】

この地区では、ゼオライトを含む多孔質の石、「高畠石」が最も多く含まれている。

【気候】

標高は220m~300m。立地により同地区でも平野部と山間部の気候が異なる。

【主な栽培品種】

シャルドネ、メルローの他カベルネ・ソーヴィニョン、プティ・ヴェルドなど。

またこの地区には、自社圃場もあり、露地・垣根式でピノ・ノワールを栽培しています。

この地区では、「ローグル・ブルー青おに」に使用されている小粒のメルローを栽培する「渋江圃場」や「新江圃場」などの所在地である。

新江洋一氏圃場 メルロー

時沢自社圃場 ピノ・ノワール

高畠地区

【立地】

ワイナリーから北東に位置し、高畠町内中心部から宮城県白石へ向かう二井宿方面に位置し、様々な立地にぶどう畑が点在。

【土壌】

屋代地区同様、ゼオライトを含む多孔質の石、「高畠石」が最も多く含まれている。

【気候】

標高は220m~350mと様々な立地により同地区でも平野部と山間部の気候が異なる。

【主な栽培品種】

シャルドネ、メルローの他カベルネ・ソーヴィニョン、ビジュ・ノワールなど。

この地区には、「フニクリ・フニクラ・デ・キムラシャルドネ」の木村圃場やビジュ・ノワールや露地・垣根式でのシャルドネを栽培している我妻圃場などの所在地区である。

瓜割石庭公園 石切り場

木村幸雄氏 圃場

我妻重晴氏 圃場

和田地区

【立地】

ワイナリーから南東に位置し、福島県・米沢市に隣接。一番標高が高く、山々に囲まれた山間盆地で所々に丘陵が点在。

【土壌】

火山灰の黒ボク土や褐色森林土で水捌けが良い。

【気候】

標高は250m~400mと一番高いため、とりわけ昼夜の寒暖の差の大きい気候。

冬には降雪が一番多い地区。

【主な栽培品種】

シャルドネ、ピノ・ブラン、シラー、メルロー、カベルネ・ソーヴィニョンの他、モンドブリエやリースリング・フォルテなど多品種を栽培。

この地区には、「レ・トロワ・シゾー・ド・オオウラ・エン・カミワダ シャルドネ」の大浦亮一氏圃場や「ラ・クロチュア・エレクトリック・エン・カミワダシャルドネ」の大浦進氏圃場、佐藤清吉圃場、ピノ・ブランの高橋善佑圃場などの所在地区である。

大浦亮一氏シラー圃場

大浦亮一氏 圃場

大浦 進氏 圃場

CULTIVATION栽培について

ぶどう栽培は

高畠が培った

“脱欧入和”

世界基準に比肩する高品質なぶどうの収穫と、

安心して選んでいただける、

安全な世界基準のワイン造りの為に。

高畠ワイナリーでは昭和50年代よりデラウエア栽培で培われた雨除けハウス(サイドレス)の棚仕立式栽培法をワイン用原料ぶどうの栽培にも導入し、雨除けで雨量をコントロールし、病害虫の発生を抑え、農薬などの散布も極限まで抑えた栽培を採り入れています。

- 1. 雨水が果房や土壌に直接当たらず果粒肥大を防げる

- 2. 果房を高く保ち湿気からの病害のリスクを低減できる

- 3. 薬剤散布の回数が減少でき省力化、特別栽培認定も可能

- 4, 降雨を心配せず糖度も最高24%以上まで上昇が可能

- 5. 降雨の多い年でも収穫量の減収率が極めて少ない

VARIETY育てている品種について

原料ぶどうの

種類と構成比

高畠ワイナリーのワイン醸造に使用している

原料ぶどうの種類と構成比

2022年の原料実績

契約原料及び購入原料:総数441㌧

購入原料:184.5㌧

品種:デラウェア(種有含む)、ナイアガラ、

マスカット・ベーリーA、ベーリーアリカントA他

赤ワイン用ぶどう収量

世界に胸を張れるようなボルドースタイルの赤ワインの醸造に向け、2017年より自社農園への赤ワイン用欧州系品種“カベルネ・ソーヴィニョン”等を植樹。また、契約農家によるビジュ・ノワール等の品種にも取組みを行い、赤ワイン用品種にも力を入れています。

白ワイン用ぶどう収量

白ワイン用欧州系ぶどう品種“シャルドネ”は、高畠の代名詞と言える品種。国内では約1,300㌧、高畠町内及び自社農園で収穫される量は、年平均約140㌧と日本産シャルドネの10%強を誇ります。また、生食用ぶどう品種“デラウェア”は、高畠町が日本一の生産量を誇っています。また、ヴィオニエやモンドブリエ等新たな品種にも取組みを開始しています。

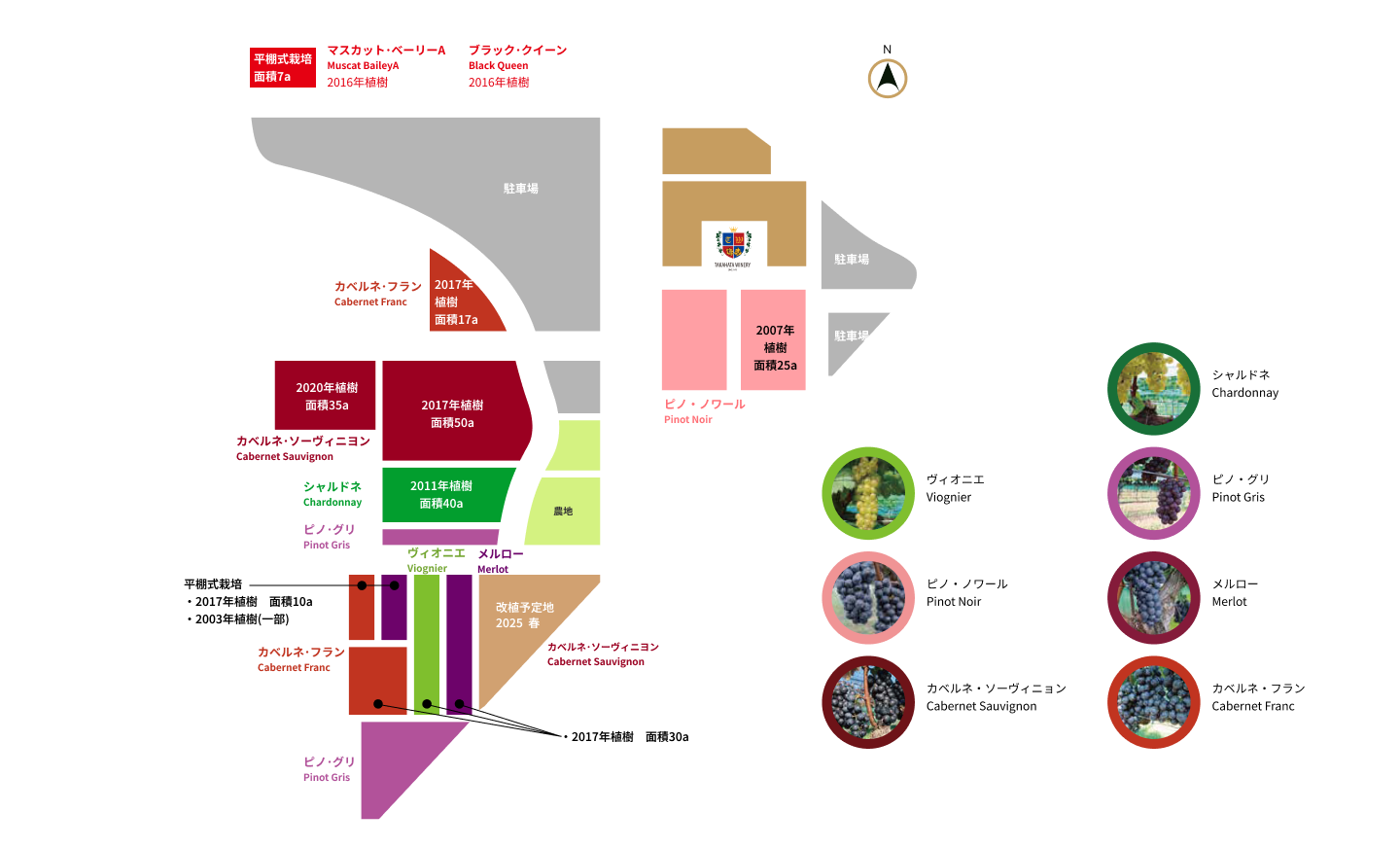

FIELD自社圃場について

試験圃場としての役割と

自分たちで手掛けたぶどうから

「高品質なワイン」を

造るという想い

現在では4ヘクタールと限られた自社圃場においては、高畠の充分な陽の光を浴びた力強いぶどうづくり、ひと味違ったワイン造りを目指し、露地・垣根栽培を行っています。

自社圃場は、ワイナリー建屋の西側に位置。最上川と砂川の中州。陽を遮るものもなく、日照は申し分がなく、肥沃な土壌。そして風通しの良い立地。

一部園地で暗渠設備を導入し排水を行うなど、この立地を最大限にいかし手間暇を惜しまず、ぶどうを栽培しています。

自社所有の圃場であることで、品種の選定や栽培に対する試験的な取組も同時に行っています。

リスクを負ってでも自分たちが栽培に手をかけた自社圃場のぶどうだけを原料とした

高品質なワインを造るという想い

~ 2012に掲げた“Garagiste Winery 構想”~

ガレージのような小さなワイナリーを醸造場の一角に設け、「高品質」「不効率」「不安定供給」と大量生産の真逆を行くワイン造りを行い、特に上質で凝縮感のあるボルドースタイルの赤ワインを造りたいと考える

NIGHT HARVESTナイトハーベスト

高畠の

シャルドネで

世界に誇れる

白ワインを造る

“高畠のシャルドネで世界に誇れる

白ワインを造るため”

~ナイトハーベスト~

高畠ワイナリーでは、2005年以前、収穫する最高の時間帯を模索しながら試験的にナイトハーベストを行ってきました。

2005年は深夜1時過ぎ、2006年は深夜2時過ぎに収穫。試行錯誤の上、収穫の時間帯は朝4時頃に始める事が果実に最もよく、気温的にも理想的なことと判断いたしました。

高畠町でも標高が高い“上和田地区”の“大浦圃場”を“ナイトハーベスト”の場とし、非常に熟度が高く、しかも酸甘のバランスも良い最高のシャルドネ。そのシャルドネで仕込んだ樽の中から、最も品質が高いワインだけを選抜し「フラグシップ ナイトハーベストシャルドネ樽発酵」としてリリース。2020年からは、自社圃場から最高のワインを造りたいという想いのもと、栽培担当責任者四釜を中心としたスタッフが手間暇をかけて栽培を行った垣根仕立てのシャルドネに圃場を移す。同年は、10月18日未明、気温5度の環境のもと、空には冬の星座オリオンに見守られながら収穫。冷えたぶどうを収穫後、そのまま搾汁し、仕込みを行った。

4年目となる自社圃場でのナイトハーベスト2023年は、例年にない酷暑となり、シャルドネ生育も2週間程度早く、9月30日未明、気温16.9度の環境で収穫。その後、冷蔵庫で保管、10月5日に仕込みを開始。2022年の収量は約3㌧。2023年は1.5㌧と約半分。それだけ小粒で凝縮した葡萄を収穫できた年となった。フレンチオーク樽4本分と極少量の生産本数となる。

フレンチオーク Taransud ref101 M+ / TONNELLERIE Damy eXCLUSIVE(MURUSAULT)を使用。

新樽3本、1年樽1本、比重計で温度とBrixを確認、独自の樽内で冷却水を循環させる器具を使い、発酵の管理を行う。

ナイトハーベストとは

日中ぶどうは大気中の二酸化炭素と土から吸い上げた水を使って光合成を行い糖分を作っているため、気温の低い夜中はその活動が穏やかになることで、日中蓄えた高い糖度はもちろん、完熟したシャルドネが持つ溢れんばかりの果実感と凝縮された香気成分を持ったぶどうを収穫することを目的。

また白ワインの発酵は、低温発酵の為、冷えたぶどうの果汁を得られることも目的であったが、年々気温の上昇があり、冷蔵庫で保管、一度冷した上で仕込みを行うようにした。

ORGANIC有機栽培について

“有機栽培”へ

の挑戦

高畠ワイナリーでは、高畠町が単一品種で

日本一の生産量を誇る「デラウェア品種」より、

より風土に根差し、より高品質で安全な

ワイン造りを目指すための取組みとして

「有機栽培」によるぶどうづくりに取り組んでいます。

1997年より無農薬栽培の研究を3名の契約農家と共にスタート。その後JAS法に則った有機農産物(転換期間中)としての栽培をスタートし、3年間の有機栽培への転換期を経て、2006年に有機JAS認定のデラウェアを収穫、ワインを醸造。

現在では、同ぶどうを使用し、クリオエクストラクション製法にてポテンシャルを最大限に活かした「有機栽培デラウェア氷結搾りワイン」としてリリースしています。

高畠ワイナリー有機栽培

(無農薬栽培)の取り組み

| 1990年 (平成2年) |

高畠ワイン(株)設立 |

| 1997年 (平成9年) |

デラウェアの無農薬栽培を開始 |

| 2002年 (平成14年) |

12月JAS法に沿って有機農作物(転換期間中)として栽培 ※JAS(Japanese Agricultural Standards、日本農林規格) |

| 2003年 (平成15年) |

高畠ワイン有機研究会を設立 |

| 2004年 (平成16年) |

JONAに有機農産物として申請 2003高畠特別栽培デラウェアを発売 ※JONA(Japan Organic & Natural Foods Association) 日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会 |

| 2005年 (平成17年) |

2004高畠有機転換中デラウェアを発売 |

| 2017年 (平成29年) |

メンバーの脱退に伴い、高畠ワイナリー社が 有機栽培圃場(亀岡)を譲り受ける |